No220 DAコンバータ

お久しぶりです。

お久しぶりです。

活動が少なくて・・・スミマセン。

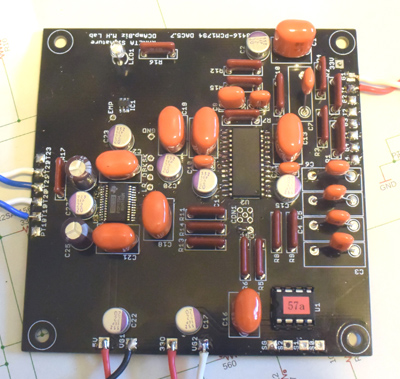

定番のNo220 DAコンバータのデジタル基板をリニューアルしました。

金田先生の記事に則した基板セットですが、今までデジタル入力が3であったのを4に増やしました。

http://www.antique-audio.com/DAC/

よろしくお願いいたします。

お久しぶりです。

お久しぶりです。活動が少なくて・・・スミマセン。

定番のNo220 DAコンバータのデジタル基板をリニューアルしました。

金田先生の記事に則した基板セットですが、今までデジタル入力が3であったのを4に増やしました。

http://www.antique-audio.com/DAC/

よろしくお願いいたします。

Re: No220 DAコンバータ

MASA

MASA  2019/03/12(Tue) 10:29:59 No.737

2019/03/12(Tue) 10:29:59 No.737

No220 DACの完成品基板を出品しました。

よろしくお願い致します。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f336172232

よろしくお願い致します。

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f336172232

MASA

MASA  2019/03/12(Tue) 10:29:59 No.737

2019/03/12(Tue) 10:29:59 No.737

MJフェス

金田式DCアンプ試聴会 9月16日開催

金田明彦氏

金田明彦氏

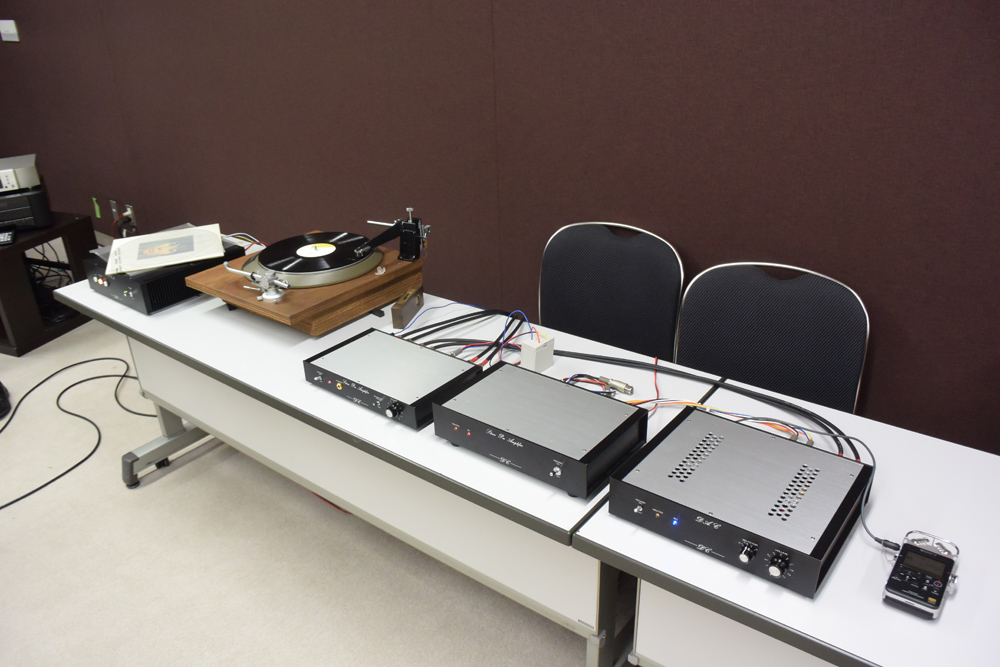

最新DCアンプ録音再生試聴会が開催されます。

9月16日(日曜)13:00~17:00 入場無料(途中入場・退場可)

〇会場 浦安音楽ホール (コンサートホール)

東京駅から京葉線(および武蔵野線)、新浦安駅下車1分

http://www.urayasu-concerthall.jp/

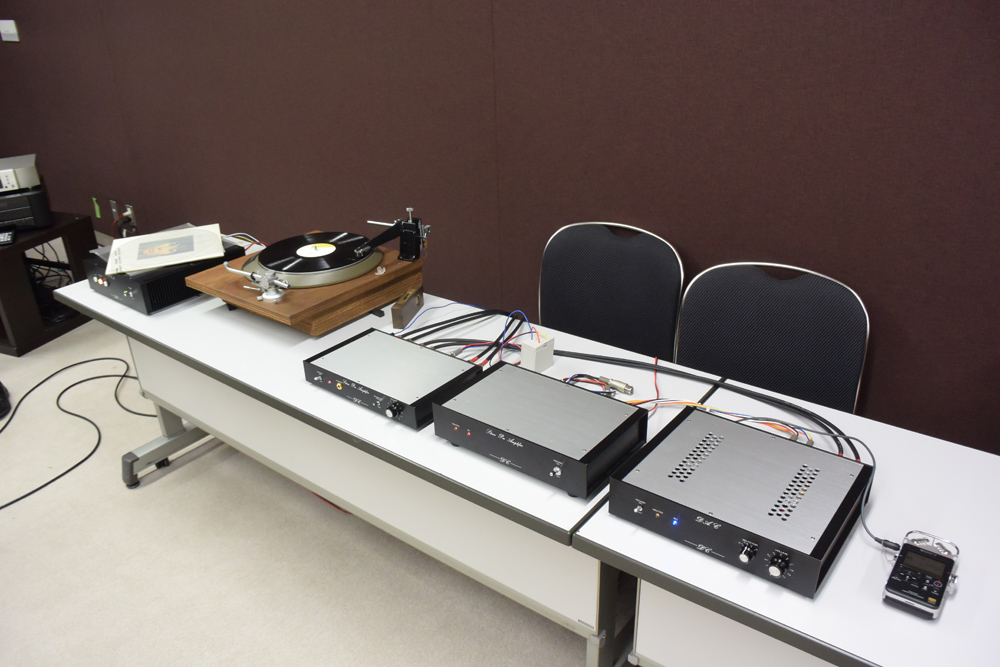

金田式のオーディオDCアンプを使用した、3ウエイマルチアンプシステムによる音楽再現、および最新デジタル録音再生システムvs最新アナログ録音再生システムの公開生録実験を行う。

・最新リニアトラッキングアーム

・DCアンプ制御DP-5000ターンテーブル+電流伝送カートリッジ

・真空管、半導体IVC型イコライザーアンプ

・真空管、半導体D/Aコンバーター

・電流伝送チャンネルフィルタ

・バッテリードライブ半導体パワーIVC

・バッテリードライブNutubeハイブリッドパワーIVC

・デジタルバランス電流伝送録音再生システム

・アナログバランス電流伝送録音再生システム

金田先生より-------

9月16日に浦安音楽ホールで開催する「最新DCアンプ試聴会」では、本格的な音楽ホールで3ウエイマルチチャンネルシステムによるレコードとハイレゾ音源を再生するが、そのほかに「デジタル録音再生システムvs最新アナログ録音再生システムの録音再生実験」という前代未聞の試聴を行う。ほかでは絶対に聴けない試聴会になるので、多くの読者に参加してほしい。

-------

尚、録音再生実験では、スタインウエイのピアノをピアニストが演奏します。生音も十分にお楽しみいただけると思います。

金田明彦氏

金田明彦氏最新DCアンプ録音再生試聴会が開催されます。

9月16日(日曜)13:00~17:00 入場無料(途中入場・退場可)

〇会場 浦安音楽ホール (コンサートホール)

東京駅から京葉線(および武蔵野線)、新浦安駅下車1分

http://www.urayasu-concerthall.jp/

金田式のオーディオDCアンプを使用した、3ウエイマルチアンプシステムによる音楽再現、および最新デジタル録音再生システムvs最新アナログ録音再生システムの公開生録実験を行う。

・最新リニアトラッキングアーム

・DCアンプ制御DP-5000ターンテーブル+電流伝送カートリッジ

・真空管、半導体IVC型イコライザーアンプ

・真空管、半導体D/Aコンバーター

・電流伝送チャンネルフィルタ

・バッテリードライブ半導体パワーIVC

・バッテリードライブNutubeハイブリッドパワーIVC

・デジタルバランス電流伝送録音再生システム

・アナログバランス電流伝送録音再生システム

金田先生より-------

9月16日に浦安音楽ホールで開催する「最新DCアンプ試聴会」では、本格的な音楽ホールで3ウエイマルチチャンネルシステムによるレコードとハイレゾ音源を再生するが、そのほかに「デジタル録音再生システムvs最新アナログ録音再生システムの録音再生実験」という前代未聞の試聴を行う。ほかでは絶対に聴けない試聴会になるので、多くの読者に参加してほしい。

-------

尚、録音再生実験では、スタインウエイのピアノをピアニストが演奏します。生音も十分にお楽しみいただけると思います。

Re: 金田式DCアンプ試聴会 9月16日開催

今年の試聴会にご来場いただきました皆様、

今年の試聴会にご来場いただきました皆様、

遠くからの方、一年に一回の事、貴重な時間を割いて頂いた方々

大変に申し訳ございませんでした。深くお詫びいたします。

スピーカが途中壊れてしまい、正常に継続することができませんでした。

深く反省し、次回以降、このような事が起きないよう考えていきたいと思います。

ピアノの演奏は楽しんでいただけたかと思います。

(私はとても良い演奏が聴けて嬉しかったです)

この後については、もう申し訳ないとしか言えません。

ピアニストの高橋綾子さんにも折角のご演奏を上手くいかせず、申し訳なさを感じます。

残念ながら、うまくく聴いては頂けませんでしたが、ピアノ演奏の録音は、アナログ・デジタル共にうまくできています。

金田先生におきましても、この音源でアンプの研究を進め、より進化したDCアンプを皆様に届ける所存で頑張っていくとの事。期待したいと思います。

来年も秋に開催の予定でおります。

今回の経験を活かし、皆様に楽しんでいただける試聴会、行いたいと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。

MASA

MASA  2018/09/17(Mon) 11:33:33 No.734

2018/09/17(Mon) 11:33:33 No.734

今年の試聴会にご来場いただきました皆様、

今年の試聴会にご来場いただきました皆様、遠くからの方、一年に一回の事、貴重な時間を割いて頂いた方々

大変に申し訳ございませんでした。深くお詫びいたします。

スピーカが途中壊れてしまい、正常に継続することができませんでした。

深く反省し、次回以降、このような事が起きないよう考えていきたいと思います。

ピアノの演奏は楽しんでいただけたかと思います。

(私はとても良い演奏が聴けて嬉しかったです)

この後については、もう申し訳ないとしか言えません。

ピアニストの高橋綾子さんにも折角のご演奏を上手くいかせず、申し訳なさを感じます。

残念ながら、うまくく聴いては頂けませんでしたが、ピアノ演奏の録音は、アナログ・デジタル共にうまくできています。

金田先生におきましても、この音源でアンプの研究を進め、より進化したDCアンプを皆様に届ける所存で頑張っていくとの事。期待したいと思います。

来年も秋に開催の予定でおります。

今回の経験を活かし、皆様に楽しんでいただける試聴会、行いたいと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。

MASA

MASA  2018/09/17(Mon) 11:33:33 No.734

2018/09/17(Mon) 11:33:33 No.734

DP-3000 No250 評価報告

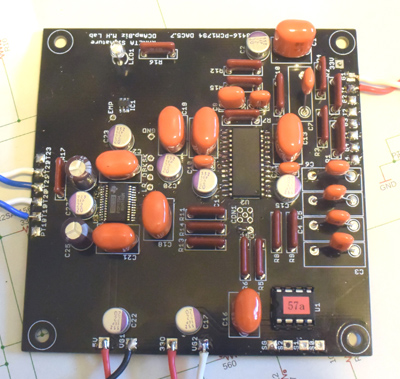

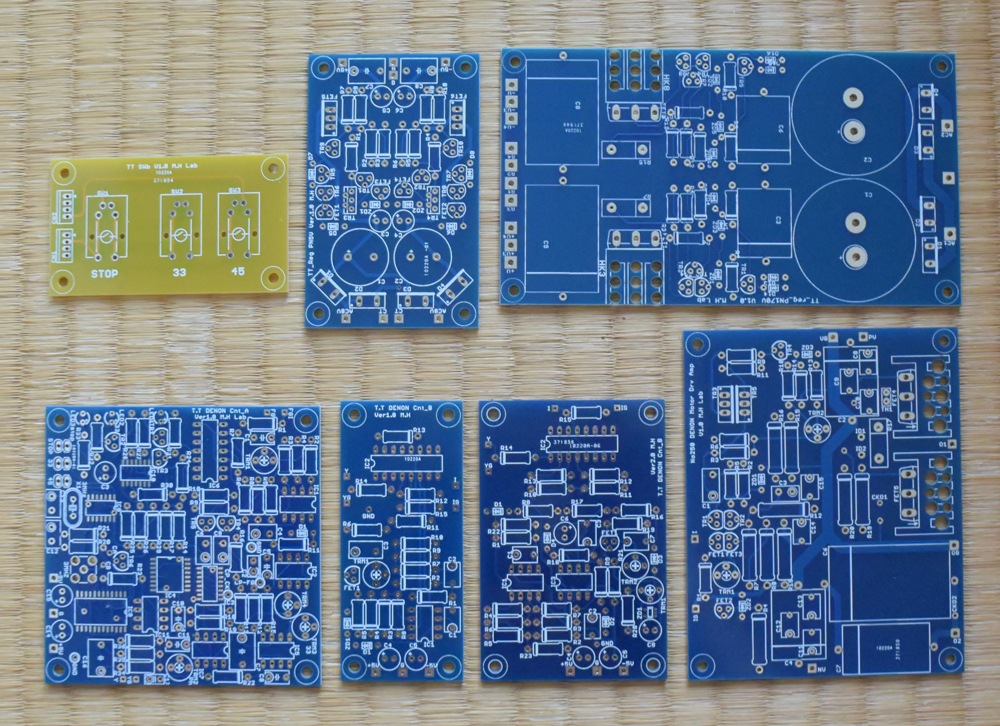

No250ターンテーブル制御アンプの基板確認をペースはのんびりですが進めています。

No250ターンテーブル制御アンプの基板確認をペースはのんびりですが進めています。

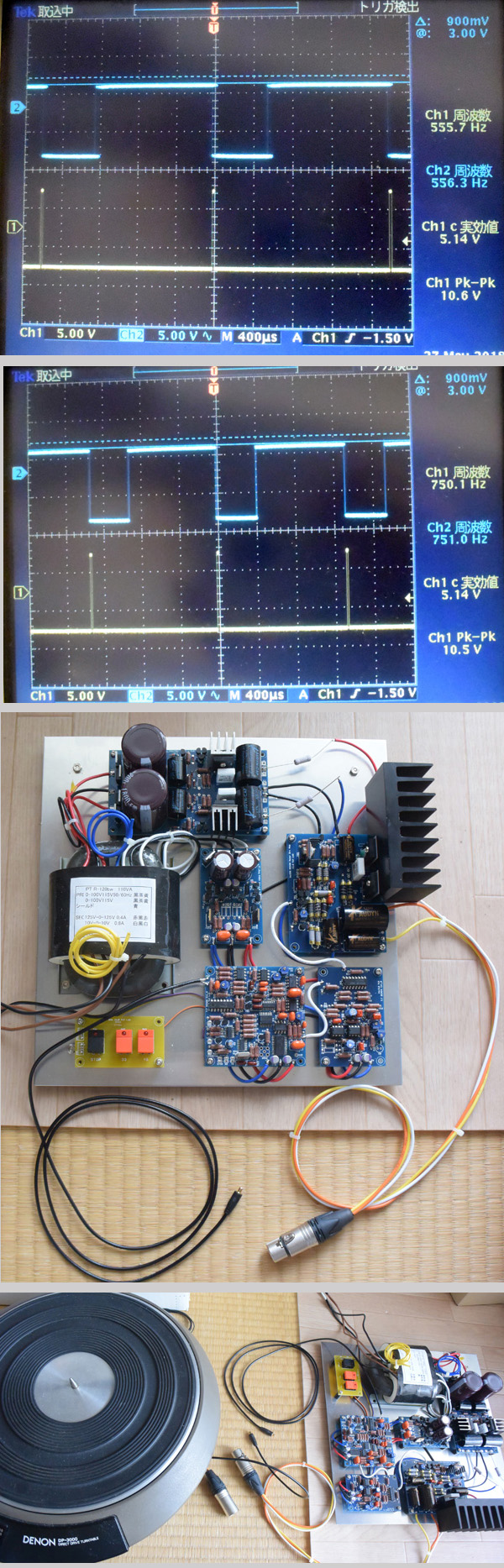

制御部の基板は2枚構成です(写真2段目)。1段目は33回転のLED点灯時です。

まずは正弦波発振回路の確認ですが、50Hzで正しく動作しました。ただ、正弦波でACモータを駆動が目玉と考える自分的には、金田先生はAGC部を簡易にしている部分を手直した回路で、オシロ波形でも見れる若干の波形歪を改善しようと目論んでます(ステップ2かな)。

次に、制御基板ですが、立ち上げ時はSTOP、33回転、45回転のロジックを確認しOKでした。4095Aも正しく回転数に応じて分周しています。

4059Aのクロックですが、記事では4MHz使用でしたが、本基板は3MHzで4059Aの設定を変更しています。4059Aのカタログスペックが最大3MHzとなっているので一応念のために変更しました。

残りの回路はテクニクスSP10時代と同じなので、基板上でも実績があるので動作には問題ないと楽観的に考えています。

これにあとはモータ制御アンプ1枚で完成なので、とても作りやすいなと思います。

尚、制御基板は、現在製造されているICのパッケージに合わせフラットパッケージで実装できるようにしました。全ての使用しているICは容易に購入できるもののみですので、製作時に困ることは無いかと思います。

ご希望があれば基板とセットで領布にしようかと思っています。

制御部の基板は2枚構成です(写真2段目)。1段目は33回転のLED点灯時です。

まずは正弦波発振回路の確認ですが、50Hzで正しく動作しました。ただ、正弦波でACモータを駆動が目玉と考える自分的には、金田先生はAGC部を簡易にしている部分を手直した回路で、オシロ波形でも見れる若干の波形歪を改善しようと目論んでます(ステップ2かな)。

次に、制御基板ですが、立ち上げ時はSTOP、33回転、45回転のロジックを確認しOKでした。4095Aも正しく回転数に応じて分周しています。

4059Aのクロックですが、記事では4MHz使用でしたが、本基板は3MHzで4059Aの設定を変更しています。4059Aのカタログスペックが最大3MHzとなっているので一応念のために変更しました。

残りの回路はテクニクスSP10時代と同じなので、基板上でも実績があるので動作には問題ないと楽観的に考えています。

これにあとはモータ制御アンプ1枚で完成なので、とても作りやすいなと思います。

尚、制御基板は、現在製造されているICのパッケージに合わせフラットパッケージで実装できるようにしました。全ての使用しているICは容易に購入できるもののみですので、製作時に困ることは無いかと思います。

ご希望があれば基板とセットで領布にしようかと思っています。

Re: DP-3000 No250 評価報告

諸事重なり、なかなか進められません・・・

諸事重なり、なかなか進められません・・・

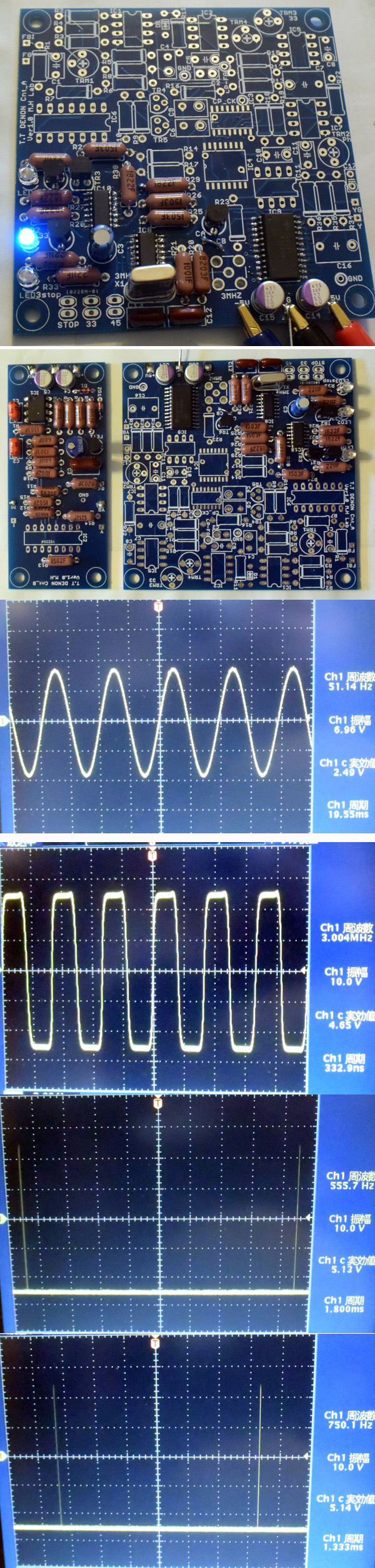

駆動用正弦波発振回路を検討してました。まず先生の記事のウイーンブリッジ発振回路を組み、調整した時に感じたのが波形歪でした。最初の写真のように、上側が潰れ歪んでしまいます。OPアンプを別の種類に変えてみると下が歪みました。

OPアンプを記事の通り戻し、上の潰れ無くすと(見た目ですが)、電源を再度入れた時発振が始まりません。初動で発振が始まるところに半固定を調整すると上が潰れてしまいます。なるべく潰れが無いところでなおかつ発振するギリギリにすると、発振安定まで数十秒もかかってしまいます。

良く知られた、発振開始までの時間と歪のトレードオフ問題です。特に100Hz以下の周波数では、難しくなるようです。

何とかウイーンブリッジ発振回路で頑張ったところの波形が2番目の写真で、THD(歪)を測ると3番目写真の値でした。

上は少し潰れているが1%は切っているようですね。

以上、私が試した限りの報告です。

そこで、容易に低歪な発振回路が作れる、ステートバリアブル発振器を作ってみました。やはり50Hzの低周波だと難しいのかな?4番目の波形写真で、THDは少し改善されて5番目の通りです。無調整でこの感じなので、低歪回路ではありますね。

ステートバリアブル発振器で各定数を頑張ってみると6番目の写真の波形となりTHDは7番目の通り一桁改善されました。OPアンプもいくつか購入してきて、差し替えて一番結果が良いのを使ってます。

余談だが1KHzとがだともう一桁特性は良くできるみたいです。

先生の回路とは違いますが、この波形で満足することにしこの発振回路を使う事にします。

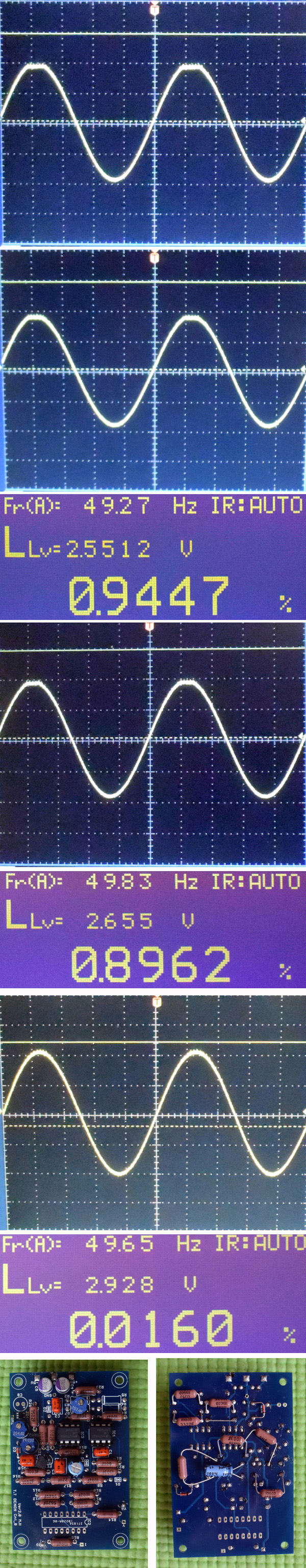

ステートバリアブル発振器の基板は一番下の通りでウイーンブリッジ発振器より少し基板が大きいです(長さは同じにしてあります)。頑張った結果が裏面の通りです。

実験で色々抵抗付け替えるのが楽なので裏につけたりしてあります。

値もほぼ決まったので、きれいに表に付けないとですね。

つづく

MASA

MASA  2017/02/11(Sat) 20:04:03 No.715

2017/02/11(Sat) 20:04:03 No.715

駆動用正弦波発振回路を検討してました。まず先生の記事のウイーンブリッジ発振回路を組み、調整した時に感じたのが波形歪でした。最初の写真のように、上側が潰れ歪んでしまいます。OPアンプを別の種類に変えてみると下が歪みました。

OPアンプを記事の通り戻し、上の潰れ無くすと(見た目ですが)、電源を再度入れた時発振が始まりません。初動で発振が始まるところに半固定を調整すると上が潰れてしまいます。なるべく潰れが無いところでなおかつ発振するギリギリにすると、発振安定まで数十秒もかかってしまいます。

良く知られた、発振開始までの時間と歪のトレードオフ問題です。特に100Hz以下の周波数では、難しくなるようです。

何とかウイーンブリッジ発振回路で頑張ったところの波形が2番目の写真で、THD(歪)を測ると3番目写真の値でした。

上は少し潰れているが1%は切っているようですね。

以上、私が試した限りの報告です。

そこで、容易に低歪な発振回路が作れる、ステートバリアブル発振器を作ってみました。やはり50Hzの低周波だと難しいのかな?4番目の波形写真で、THDは少し改善されて5番目の通りです。無調整でこの感じなので、低歪回路ではありますね。

ステートバリアブル発振器で各定数を頑張ってみると6番目の写真の波形となりTHDは7番目の通り一桁改善されました。OPアンプもいくつか購入してきて、差し替えて一番結果が良いのを使ってます。

余談だが1KHzとがだともう一桁特性は良くできるみたいです。

先生の回路とは違いますが、この波形で満足することにしこの発振回路を使う事にします。

ステートバリアブル発振器の基板は一番下の通りでウイーンブリッジ発振器より少し基板が大きいです(長さは同じにしてあります)。頑張った結果が裏面の通りです。

実験で色々抵抗付け替えるのが楽なので裏につけたりしてあります。

値もほぼ決まったので、きれいに表に付けないとですね。

つづく

MASA

MASA  2017/02/11(Sat) 20:04:03 No.715

2017/02/11(Sat) 20:04:03 No.715

Re: DP-3000 No250 評価報告

あまりにのんびりなので、DP3000ターンテーブルアンプに取り組んでいたことをお忘れかなと、思いますが完成しました。

あまりにのんびりなので、DP3000ターンテーブルアンプに取り組んでいたことをお忘れかなと、思いますが完成しました。

記事の回路図のミスや定数の変更は無しで大丈夫のようなので、記事の通りに取り組まれた方たちは既に完成されていると思います。皆様に大変遅れての完成報告です(笑)

私のは若干記事と変更があります。

まず前の書き込みのとおり正弦波発振回路を変えました。

あえて変えなくても動くことなのですが、理由は綺麗な正弦波が欲しかったので・・・、意味あるかは不明です。

あと電源トランスを自分仕様で作ったので、モータドライブアンプのプラスマイナス電圧を、同電圧150V(実際は157V)にしました。

制御アンプの発振器をCD4059Aのデータシート上限である3MHzで分周設定しました。

モータドライブアンプで熱くなるトランジスタと抵抗を少し安全にした。

くらいが記事との変更点になります。

オシロスコープがあれば調整は極めて簡単、添付写真の通りクロックパルスとFGパルスを見ればOKです。

アンプ静止状態での調整は、通常のアンプの通りテスターだけの電圧を見ればOKです。

一部IC類は入手が容易なフラットパッケージで基板を作りました。抵抗もいつも使っているデールです。たぶん入手難パーツは無いと思います。

モータドライブアンプは、写真のヒートシンクでも結構熱くなるので、もっと大きなものを考えるほうが良いみたいです。

3MHzは、外部クロック入力端子も付けたので、ルビジウムクロックでも試しましょうかね~

制御アンプも問題無いようなので、これを転用してリクエストが多いSP10用の基板にも取り組もうかと考えています。

MASA

MASA  2018/05/27(Sun) 18:07:50 No.728

2018/05/27(Sun) 18:07:50 No.728

記事の回路図のミスや定数の変更は無しで大丈夫のようなので、記事の通りに取り組まれた方たちは既に完成されていると思います。皆様に大変遅れての完成報告です(笑)

私のは若干記事と変更があります。

まず前の書き込みのとおり正弦波発振回路を変えました。

あえて変えなくても動くことなのですが、理由は綺麗な正弦波が欲しかったので・・・、意味あるかは不明です。

あと電源トランスを自分仕様で作ったので、モータドライブアンプのプラスマイナス電圧を、同電圧150V(実際は157V)にしました。

制御アンプの発振器をCD4059Aのデータシート上限である3MHzで分周設定しました。

モータドライブアンプで熱くなるトランジスタと抵抗を少し安全にした。

くらいが記事との変更点になります。

オシロスコープがあれば調整は極めて簡単、添付写真の通りクロックパルスとFGパルスを見ればOKです。

アンプ静止状態での調整は、通常のアンプの通りテスターだけの電圧を見ればOKです。

一部IC類は入手が容易なフラットパッケージで基板を作りました。抵抗もいつも使っているデールです。たぶん入手難パーツは無いと思います。

モータドライブアンプは、写真のヒートシンクでも結構熱くなるので、もっと大きなものを考えるほうが良いみたいです。

3MHzは、外部クロック入力端子も付けたので、ルビジウムクロックでも試しましょうかね~

制御アンプも問題無いようなので、これを転用してリクエストが多いSP10用の基板にも取り組もうかと考えています。

MASA

MASA  2018/05/27(Sun) 18:07:50 No.728

2018/05/27(Sun) 18:07:50 No.728

Re: DP-3000 No250 評価報告

MASA

MASA  2018/06/23(Sat) 17:51:38 No.731

2018/06/23(Sat) 17:51:38 No.731

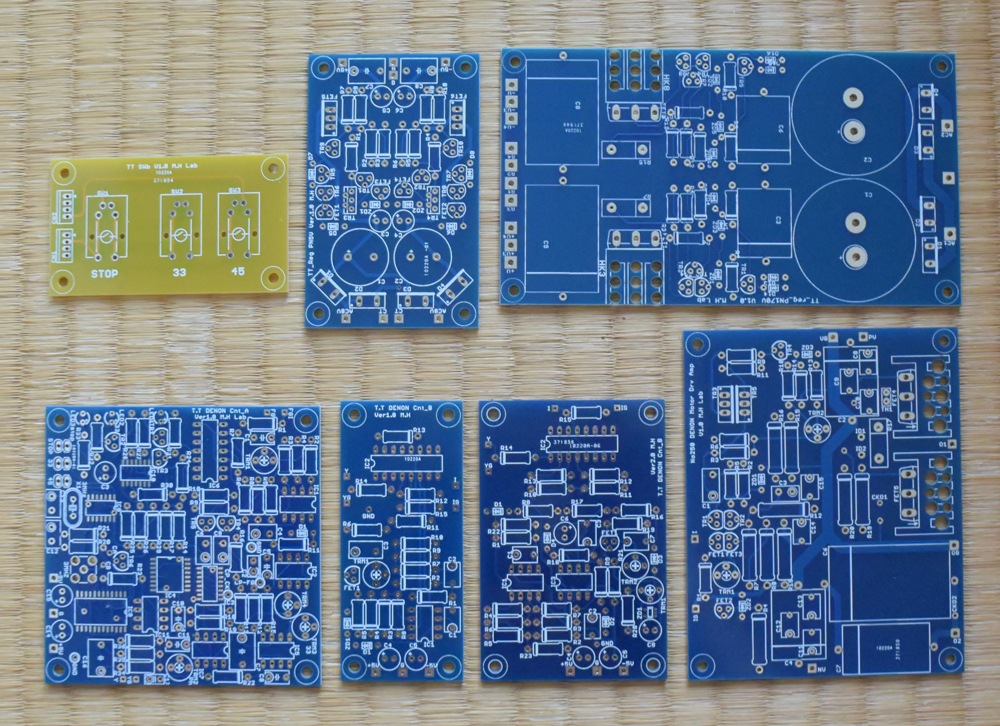

ターンテーブル制御アンプの基板をリリース致します。

基板に限りがありますので、数に到達したら一旦休止します。

オプションに関しては、受注製造などの関係もありますので、

本日より募集期間1週間、来週の日曜日(7月1日)までの

申し込み分で区切りをつけさせていただきたいと思います。

http://www.antique-audio.com/DAC/

どうぞ、よろしくお願いいたします。

基板に限りがありますので、数に到達したら一旦休止します。

オプションに関しては、受注製造などの関係もありますので、

本日より募集期間1週間、来週の日曜日(7月1日)までの

申し込み分で区切りをつけさせていただきたいと思います。

http://www.antique-audio.com/DAC/

どうぞ、よろしくお願いいたします。

MASA

MASA  2018/06/23(Sat) 17:51:38 No.731

2018/06/23(Sat) 17:51:38 No.731

Re: DP-3000 No250 評価報告

初期ロットの基板は、あっという間に完了してしまい、お問い合わせいただいた皆様たいへんに失礼しました。

初期ロットの基板は、あっという間に完了してしまい、お問い合わせいただいた皆様たいへんに失礼しました。

基板、第二ロット作りました。ご希望有りましたら連絡お願いいたします。(おまけ基板の方も作りましたので希望者にはお付けいたします)

http://www.antique-audio.com/DAC/

よろしくお願いいたします。

MASA

MASA  2018/08/25(Sat) 16:05:43 No.732

2018/08/25(Sat) 16:05:43 No.732

初期ロットの基板は、あっという間に完了してしまい、お問い合わせいただいた皆様たいへんに失礼しました。

初期ロットの基板は、あっという間に完了してしまい、お問い合わせいただいた皆様たいへんに失礼しました。基板、第二ロット作りました。ご希望有りましたら連絡お願いいたします。(おまけ基板の方も作りましたので希望者にはお付けいたします)

http://www.antique-audio.com/DAC/

よろしくお願いいたします。

MASA

MASA  2018/08/25(Sat) 16:05:43 No.732

2018/08/25(Sat) 16:05:43 No.732

OTOTEN DCアンプ試聴会のご案内

2018年6月16日 土曜日 東京国際フォーラム

2018年6月16日 土曜日 東京国際フォーラム

ガラス棟7F「G701」 10:15~11:45

オーディオDCアンプで聴くハイレゾとアナログ

試聴会が実施されます。

案内を書き込みしました。

http://dcamp.biz/

2018年6月16日 土曜日 東京国際フォーラム

2018年6月16日 土曜日 東京国際フォーラムガラス棟7F「G701」 10:15~11:45

オーディオDCアンプで聴くハイレゾとアナログ

試聴会が実施されます。

案内を書き込みしました。

http://dcamp.biz/

MASA

MASA